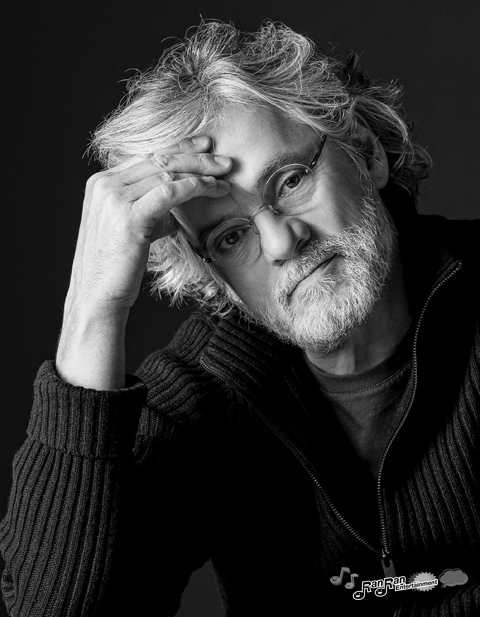

取材:記事/RanRanEntertainment・写真/オフィシヤル

ティム・ロスが主演する映画『天才ヴァイオリニストと消えた旋律』が12月3日(金)から全国公開される。本作は、第二次世界大戦に飲み込まれていくヨーロッパを背景に、ロンドンに住むマーティンと、彼の家に引っ越してきた類まれなるヴァイオリンの才能を持つドヴィドルの出会いから突然の別れ、そして35年の月日を経て明らかになる失踪の理由を描いた音楽ミステリー。監督を務めたのは、『レッド・バイオリン』や『シルク』などで知られる名匠フランソワ・ジラール。ジラール監督は、映画だけにとどまらず、シルク・ドゥ・ソレイユのステージ、さらにはオペラや演劇にまで創作領域を広げる世界屈指の演出家だ。今回は、ジラール監督に本作の撮影の裏側や作品に込めた思いを聞いた。

――本作のプロデューサーのロバート・ラントスさんが「本作の監督として理想的だ」と考えて、ジラール監督にオファーを出したと聞いています。ジラール監督は、本作のどんなところに魅力を感じて引き受けたのですか?

実は、最初にこのお話をいただいたときには、躊躇してしまったんです。というのは、いかにも僕が手掛けそうな「ヴァイオリン」だったり「音楽もの」という印象の強い作品だったからです。しかし、その後に、改めて考えてみて、この作品が伝えたいことは、そういった表面的なことではないんだと気づき、ぜひやりたいと思うようになりました。皆さん、文学や映画を通して第二次世界大戦の恐ろしさや、そこでどんなことが起きたのかは見たり、聞いたりして知っているけれども、今回の作品はこれまでとは違うアングルで核心に迫っています。ロバートさんだけでなく、脚本家やスタッフたち、そしてキャストみんなが、第二次世界大戦の恐ろしさを世界に伝えなければいけないと思いながら作品に臨んでいたと思います。

――今回、マーティンとドヴィドルという2人の主人公を、少年期、青年期、中年期とそれぞれ別のキャストが演じています。時代ごとに別のキャストが同じキャラクターを演じるというのは、非常に難しいことのように思いますが、監督はどのようなところにポイントを置いて演出をされたのですか?

まさにその点は、全てがポイント(重要)でした(笑)。最初にこの脚本を読んだときに、デュエット(2人組)を世代ごとに違うキャストが演じるというのは、トラップとしか言えない状況だと感じました。ですが、最初から、今回の最大のミッションがそこだと分かったので、そこにフォーカスできたのは良かったと思います。

この難題に挑むために、僕たちはまず、時間をかけて(マーティンの中年期を演じた)ティム・ロスと(ドヴィドルの中年期を演じた)クライヴ・オーウェンを探しました。そこから、マーティンとドヴィドルの若い時の役者を見つけることに時間をかけていったのです。ルックスが似ていることはもちろんですが、訛りにも非常に意識をはらっていました。特にドヴィドルは、(劇中で)ワルシャワからロンドン、ニューヨークと訛りが変わっていきます。ですので、そこは注意しなければならない点でした。それから、ヴァイオリンを弾けないというキャストもいたので、それを(天才ヴァイオリニストとして)映画内で成立させなければいけないというのも大変なところでした。映画において主役というのは最も重要なポジションですので、それを僕たちも理解し、意識しつつ、キャストみんなが素晴らしい演技をしてくれたので成立しているのだと思います。

――本作では、ホロコーストの跡地トレブリンカでの撮影も行われました。トレブリンカで長編映画の撮影が許可されたのは本作が初めてだと聞いています。撮影では、どんなことが印象に残っていますか?

もちろん、撮影自体も思い出深いですが、僕自身は、美術デザイナーのフランソワ・セギュアンさんと一緒に訪れたロケハンが印象に残っています。当日は、かなりタイトなスケジュールで、朝から車で向かい、その日のうちにワルシャワまで戻って、飛行機で旅立たないといけないというスケジュールでした。そうしたスケジュールもさることながら、トレブリンカに着くまで僕はそこでの撮影を後悔していたんです。僕も皆さんと同じように、第二次世界大戦の状況は、それまでにも本や映画など、いろいろな資料を見て知っていたので、その跡地に行くというのは耐え難いほどダークな行為だと思っていました。

ですが、実際に行ってみたら、ダークとは真逆の場所だったんです。トレブリンカの中央には、大きな慰霊碑がありますが、それは素晴らしいアートで、「死」ではなく「生」の象徴でした。ちょうど、僕たちが訪れたとき、イスラエルから来たであろう若い人たちが、そこで歌を歌い、サンドイッチを食べているところに出くわしました。それはつまり、「生」を祝福している姿です。「死」というダークな想いを「生」が完全に打ちのめした瞬間でした。それは僕にとって、非常に印象深い出来事でした。

――戦争の悲惨さや辛い体験が描かれている本作ですが、同時に音楽の素晴らしさや音楽のちからも感じました。監督は、「音楽のちから」をどんな瞬間に感じますか?

それに関しては、昔から多くの哲学者たちが語ってきていますね。僕が印象に残っている言葉は、「もしアートというものが世界の全てを表現する、象徴するものであるのだとすれば、音楽はそのアートの中にあって、唯一無二の存在である。それこそが音楽のちからだ」というものです。これは、言い換えれば、「我々が感情や考えを自由に交換できる、他にはない場所が音楽である」ということなのではないかと思います。音楽は、共通言語であって、世界のどこに住んでいる人も、どんな言語を話している人も、理解できるものであるというのが「音楽のちから」だと思っています。

――なるほど。では、監督はこれまで、映画作品以外にも、オペラや舞台と幅広くさまざまな演出を手掛けていらっしゃいますが、映画の監督をする上でのこだわりは?

僕は、「映画は時空を旅することができる最もパワフルなマシーンなんじゃないか。それこそが映画というものを定義づけているのではないか」と考えています。そして、今でも、僕は映画のそういった部分に惹かれています。ただ、歳を重ねるごとに、映画、舞台、オペラ、そのほかのエンターテインメントの隔たりというのは感じなくなっています。僕自身はどれでもいいんです。皆さんとコミュニケーションできる機会がもてるのであれば、それは劇場でも、映画館でも、自宅の中でも構わない。その作品が、皆さんが何かを思い出すきっかけになるならば、どんな方法で作品を届けてもいいと思っています。この映画もまさにそうで、多くの人たちが(戦争を)記憶に留めないといけないことだと改めて気づくことが大事だと思っていますし、それこそがこの映画の役割だと思っています。

――最後に、日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。

パンデミックのために来日することは叶いませんでしたが、映画であれ、他の表現方法であれ、次に来日できる機会を楽しみにしています。そのときには、ぜひ皆さんにお会いしたいと思っています。

――ありがとうございました。

映画『天才ヴァイオリニストと消えた旋律』は12月3日(金)から、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国公開。

取材:文/嶋田真己