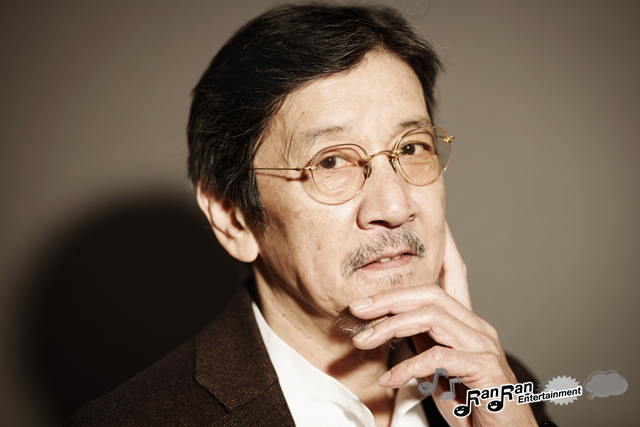

取材:記事・写真/RanRanEntertainment

――撮影現場での印象に残ったエピソードを教えてください。

撮影初日に、長いセリフを話すシーンがあったんです。その最後に、僕が大事だと思っていた「生きることは食べること」というセリフがあったんですが、なぜか余計な言葉ばかり言っちゃって(笑)。佑や余喜貴美子さんが一緒のシーンで、5、6回NGを出してしまったので、皆さん、シラーッとしてました(苦笑)。でも、僕自身は、それでも落ち着いていたんですよ。普通、NGを立て続けに出してしまうと、頭がカーッとなってしまうんですが、その時は「大丈夫、大丈夫!」って。それにしても、台本にもそのセリフが大事だという印をつけてあったし、そういう認識でいたのに、なんでだったんだろう(苦笑)。普段は、自分がその役として生きているから、セリフが違っていても気にしないタイプなんですが、その「生きることは食べること」というセリフは、絶対に大事にしなくちゃいけないと思っていたから、出来上がった作品を見て、うまくいっていたことを確認できたときはホッとしました。

――出来上がった作品をご覧になって、どんなことを感じましたか?

この映画は、佑が演じた河田や彼をサポートする長野以上に、患者さんとその家族が見事に描かれている作品だと思います。医者ってそういうものだよなというところは描きながらも、主人公の悲しみや切なさではなく、患者の家族の気持ちを丁寧に描写したことが成功の鍵だったんじゃないのかな。だからこそ、見終わった後には、美味しいビールが飲めました(笑)。

――実生活では義理の親子である柄本さんの俳優としての魅力はどこに感じていますか?

彼ら夫婦のことは、日常生活から見ているので、だからこそ自分の役者人生ともオーバーラップするところがあるのですが…本当に佑はすごいなと思います。役者にしか分からない言い方かもしれませんが、その役としてそこに存在しているんですよ、彼は。彼にとっては、「1+1=2」の芝居はありえなくて、「1+1」がいくつにでもなれる。いい役者は、自分なりのアプローチの仕方や自分なりの役の作り方を持っています。それを彼も持っているので、何も心配することはないと思ってみています。想像力が豊かなんでしょうね。ますます活躍するだろうと思いますし、羨ましいです。

――では、この作品に出演したことで、奥田さん自身の死生観に影響はありましたか?

それはもちろんありました。僕は、昔からいわゆる「人生会議」と呼ばれるようなことを家族としていたので、そういった点ではこの作品に携わる前からの考えが変わることはなかったのですが、やはりこの映画の撮影が終わってからは、家族のことや妻のことは真摯に考えるようになりました。ましてこのコロナ禍ですから。

「人生会議」は、僕が45歳くらいの時にしたんです。その時に、色々と決めたので、今はもう何も心配はない。もしも、僕が病床に臥せって、臨終が近くなった時、右手が上がったら「人生は幸せだった」という意味、左手が上がったら「不幸せだった」、どちらの手も上がらなかったら「まあまあだった」ということだからと、そんなことまで話してます(笑)。もちろん、葬式に関しても、簡素でいいと伝えていて、白木の桐に家族が絵を描いたものに入れてもらって送ってほしい、と。金糸や銀糸のものは絵が描けないから、白木の桐ならちゃんと絵も描ける。きっと、妻は「結構長生きしたわね」とか「好き勝手して、先に逝くなんてとんでもない」とか書くんでしょうけど(笑)。

――では、そんなご家族のさまざまな思いを持って旅立つ、と。

そう、そういうことです。だって、やりたいことを追求していったら、人生は本当に際限ないから。志を持って生きてきた以上、最後まで気力だけは持って、そこに向かって死んでいきたいという思いです。

――この作品で描かれている在宅医療、尊厳死、終末期といったものに関してはいかがですか?

先ほど、演じる上で大事にしたと話した「生きることは食べること」というセリフは、僕自身も心に留めておきたいなと思いました。よく、人生の最後に「どこどこのうなぎ丼を食べて死にたい」と病人が言うシーンがあるじゃないですか。実際には、うなぎを食べられるわけでもなく、せいぜいほんの一口飲み込めるかどうかだと思いますが、それでもその匂いや味覚でそれまでのたくさんの記憶が蘇ってくるんでしょうね。自分が生きてきた人生が、フラッシュバックする。それこそが幸せなんじゃないかなと思います。管を身体中に刺されて、とりあえず生かしておけばいいという状態では、それはもう“生きている”とは言えない。だったら、好きなように死なせてあげたいし、自分もそうありたい。そんなことを考えるようになりました。

前編~

映画『痛くない死に方』

出演: 柄本佑 坂井真紀 余貴美子 大谷直子 宇崎竜童 奥田瑛二

監督・脚本:高橋伴明 原作・医療監修:長尾和宏

制作:G・カンパニー 配給・宣伝:渋谷プロダクション

製作:「痛くない死に方」製作委員会

尺:112min 公式サイト:http://itakunaishinikata.com/

(c)「痛くない死に方」製作委員会

2021年2月20日(土)よりシネスイッチ銀座ほか全国順次公開

■あらすじ

在宅医療に従事する河田仁(柄本佑)は、日々仕事に追われる毎日で、家庭崩壊の危機に陥っている。そんな時、末期の肺がん患者である大貫敏夫(下元史朗)に出会う。敏夫の娘の智美(坂井真紀)の意向で痛みを伴いながらも延命治療を続ける入院ではなく“痛くない在宅医”を選択したとのこと。しかし、河田は電話での対応に終始してしまい、結局、敏夫は苦しみ続けてそのまま死んでしまう。「痛くない在宅医」を選んだはずなのに、結局「痛い在宅医」になってしまった。それなら病院にいさせた方が良かったのか、病院から自宅に連れ戻した自分が殺したことになるのかと、智美は河田を前に自分を責める。在宅医の先輩である長野浩平(奥田瑛二)に相談すると、病院からのカルテでなく本人を見て、肺がんよりも肺気腫を疑い処置すべきだったと指摘される河田。結局、自分の最終的な診断ミスにより、敏夫は不本意にも苦しみ続け息絶えるしかなかったのかと、河田は悔恨の念に苛まれる。

長野の元で在宅医としての治療現場を見学させてもらい、在宅医としてあるべき姿を模索することにする河田。大病院の専門医と在宅医の決定的な違いは何か、長野から学んでゆく。

2年後、河田は、末期の肝臓がん患者である本多彰(宇崎竜童)を担当することになる。以前とは全く違う患者との向き合い方をする河田。ジョークと川柳が好きで、末期がんの患者とは思えないほど明るい本多と、同じくいつも明るい本多の妻・しぐれ(大谷直子)と共に、果たして、「痛くない死に方」は実践できるのか。

文・嶋田真己/写真・篭原和也